前の記事で書いた通りNETGEARのWi-Fiアクセスポイントを購入したのですが、購入前に色々調べていた時に謎の現象が起きました。

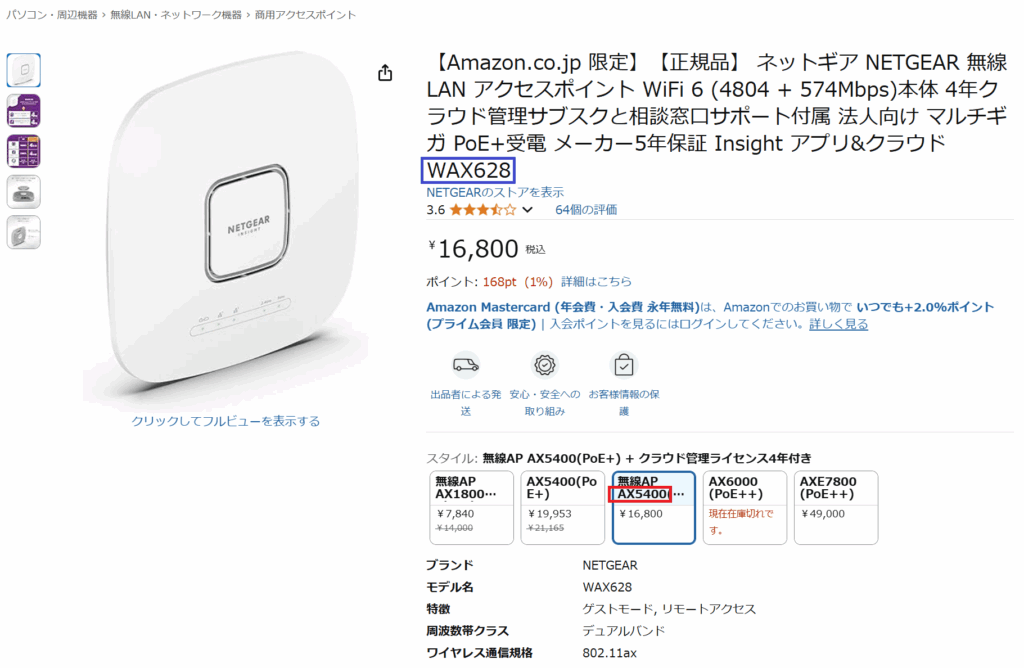

私はまずAmazonでWi-Fiアクセスポイントを探したのですが、次のページにたどり着きました。

青い四角で囲った「WAX628」というのが型番なのかと思って、その文字でググってみました。

NETGEARのサイトや通販サイトが出てきました。

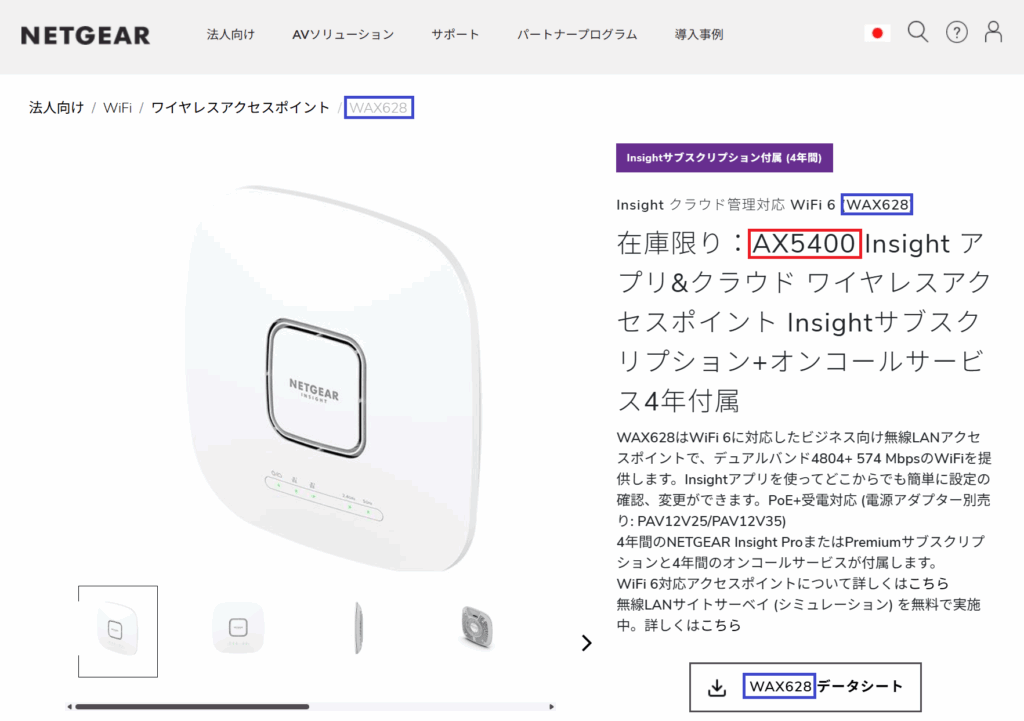

ここからNETGEARのサイトを開いてみました。

製品のページにたどり着きました。

ここまでは問題ないのですが、よく見るともう一つ型番っぽい文字列があります。

赤い四角で囲った「AX5400」という謎の文字列です。

製品の情報を詳しく調べたかったので「AX5400」でググってみました。

何気に一個目のリンクをクリックしたら、TP-LinkのWi-Fiルーターのページでした。

よく見たら、ASUSのWi-Fiルーターもヒットしています。

NETGEARの通販のサイトは出てきていますが、製品のページは出てきません。

Amazonのページの選択肢にある「AX1800」「AX6000」「AX7800」でググってもTP-Linkの製品が一番上に表示されます。

いったいこの型番っぽい文字列は何なのか?

もしや間違ってサイトにアクセスさせるためにわざと紛らわしくしているとか?

ググってもよく分からなかったので、ChatGPTさんに聞いてみたら次の回答が得られました。

私:AX1800、AX5400、AX6000、AX7800って何の文字かわかる?

ChatGPT:

いい質問ですね 👍「AX1800」「AX5400」「AX6000」「AX7800」みたいなのは、主にWi-Fiルーター/アクセスポイントの製品名に使われる型番シリーズで、

この「AX」+数字にはちゃんと意味があります。⸻

AX の意味

• AX = Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) を示しています

つまり「AX」が付いているのは Wi-Fi 6 対応機種という意味です。

(Wi-Fi 5 の場合は「AC」、Wi-Fi 7 は「BE」などになります。)⸻

数字の意味

• 数字(1800、5400、6000、7800など)は、理論上の最大通信速度の合計値(Mbps)を表しています。

• これは「複数の周波数帯(2.4GHz+5GHzなど)の合計」です。たとえば:

型番 周波数帯別速度の例 合計の目安

AX1800 2.4GHz: 574Mbps + 5GHz: 1201Mbps ≈1800Mbps

AX5400 2.4GHz: 574Mbps + 5GHz: 4804Mbps ≈5400Mbps

AX6000 2.4GHz: 1148Mbps + 5GHz: 4804Mbps ≈6000Mbps

AX7800 2.4GHz: 1148Mbps + 5GHz(2バンド): 4804Mbps + 2402Mbps ≈7800Mbps※ 製品によって内訳は異なりますが、

「大きい数字ほど、より高速/高性能なクラス」という目安になります。⸻

💡まとめると:

• AX → Wi-Fi 6 世代

• 数字 → 理論値の最大合計通信速度(Mbps)を示す製品クラス

私:これは業界用語みたいなもの?IEEEとかで決まってるの?

ChatGPT:

いいところに気づきましたね 👍結論からいうと、

• 「AX」= Wi-Fi 6 (802.11ax) → これは IEEE / Wi-Fi Alliance で標準化されている正式な規格名。

• 「AX1800」「AX5400」などの数字付き型番 → これは業界共通の正式規格ではなく、メーカーがマーケティング用に付けている“目安表記”です。⸻

詳しくいうと:

IEEE/標準化機関で決まっているのはここまで:

• IEEE: 802.11ax → 技術仕様そのもの

• Wi-Fi Alliance: Wi-Fi 6 → 分かりやすい世代名としてブランド化

• OFDMA, MU-MIMO, チャンネル幅などの細かい要件は標準に沿う⸻

数字(例: 1800, 5400, 6000, 7800)は標準ではない

• 各メーカーが「理論値の合計通信速度」を分かりやすくまとめた“クラス名”のようなもの

• 足し算のルールや四捨五入などはメーカーによって微妙に違う

• だから「AX5400」でもA社とB社で内訳(2.4GHz/5GHzの割当て)が違うこともある

• 法的・技術的な厳密性はなく、「だいたいこの性能帯ですよ」というマーケティングラベル⸻

💡例えると:

• 「i5」「i7」とかのIntel CPUの名前に近い → 業界全体で“何となくの性能帯”が共有されてるけど、規格で決まっているわけではない

• IEEE的には「802.11ax対応」だけが正式な表現で、AX1800やAX5400は便宜的なクラス表記にすぎない⸻

要約すると:

IEEEが決めているのは「AX(802.11ax)」の部分だけ。

数字(1800, 5400など)はメーカーが自主的につけている“目安スペック名”であり、正式な業界標準ではない。⸻

希望があれば、Wi-Fi 7(BE)やWi-Fi 5(AC)のクラス表記(AC1200、AC1750、BE7200など)の歴史的流れも説明しますが、どうしますか?

私:説明して

ChatGPT:

いいですね 👍

じゃあ「Wi-Fiの“AX5400”みたいなクラス表記」がどうして生まれたか、ざっくり歴史を追って説明しますね。⸻

📡 Wi-Fiクラス表記の歴史的流れ

🔹 初期(802.11b / g / n時代)

• 最初は「IEEE 802.11b」「802.11g」「802.11n」みたいにIEEEの規格名がそのまま使われていた。

• 「b = 11Mbps」「g = 54Mbps」「n = 300Mbps」など、規格を見れば性能がだいたい分かった。

• でもユーザーから見ると、数字が小さくて違いが分かりづらいし、速いかどうかが直感的に伝わらないという課題があった。⸻

🔹 Wi-Fi 5(802.11ac)の登場と「ACxxxx」表記

• 2013年前後に登場した 802.11ac(Wi-Fi 5) のころから、メーカーが合計の理論上の最大通信速度をパッケージに大きく表示するようになる。

• 「AC1200」「AC1750」「AC1900」「AC3200」などが代表例。

• これはIEEEの正式規格ではなく、メーカー間での“慣例”として性能帯を示すラベルになった。

• つまり「Wi-Fi 5の1.2Gbps級 → AC1200」とか「1.75Gbps級 → AC1750」という感じ。⸻

🔹 Wi-Fi 6(802.11ax)で「AXxxxx」へ

• 2019年頃からのWi-Fi 6 (802.11ax) で、同じくマーケティング表記が「AX1800」「AX3000」「AX5400」「AX6000」などに変わった。

• 「AX」は 802.11ax の略 → IEEE規格に由来している部分。

• 数字は依然としてメーカー独自の理論値合計の目安。⸻

🔹 Wi-Fi 7(802.11be)では「BExxxx」

• 2024年以降、Wi-Fi 7(802.11be)対応機器では「BE7200」「BE9300」「BE11000」などの表記が登場。

• つまり「AC → AX → BE」と世代が進むたびに接頭語が変わっている。⸻

📝 まとめ

• IEEEの正式規格名:802.11b / g / n / ac / ax / be …

• Wi-Fi Allianceの世代名:Wi-Fi 4 / 5 / 6 / 7 …

• メーカーのマーケティング表記:ACxxxx → AXxxxx → BExxxx

• xxxx = 複数バンドの理論最大通信速度の合計(目安)

• 標準化されたルールではなく、あくまで“分かりやすさ”重視の慣例。⸻

💡要するに:

• 元々はIEEEの規格名だけ → 分かりにくい

• そこでWi-Fi Allianceが「Wi-Fi 5」とか世代名を付ける

• さらにメーカーが「ACxxxx」「AXxxxx」とクラス名を付けて“速さの目安”をアピールするようになった

ここまでで、AX5400はWi-Fi 6で最大通信速度の合計値が5400Mbpsということを表しているというのが分かりました。

今回調査して思ったことは、ChatGPTが賢いという事です。